正岡子規の食欲

「病床で毎日おいしいものをたらふく食べ、それをひたすら日記に書きつけていた正岡子規がすごい」

そんなことをある作家が書いていたので、

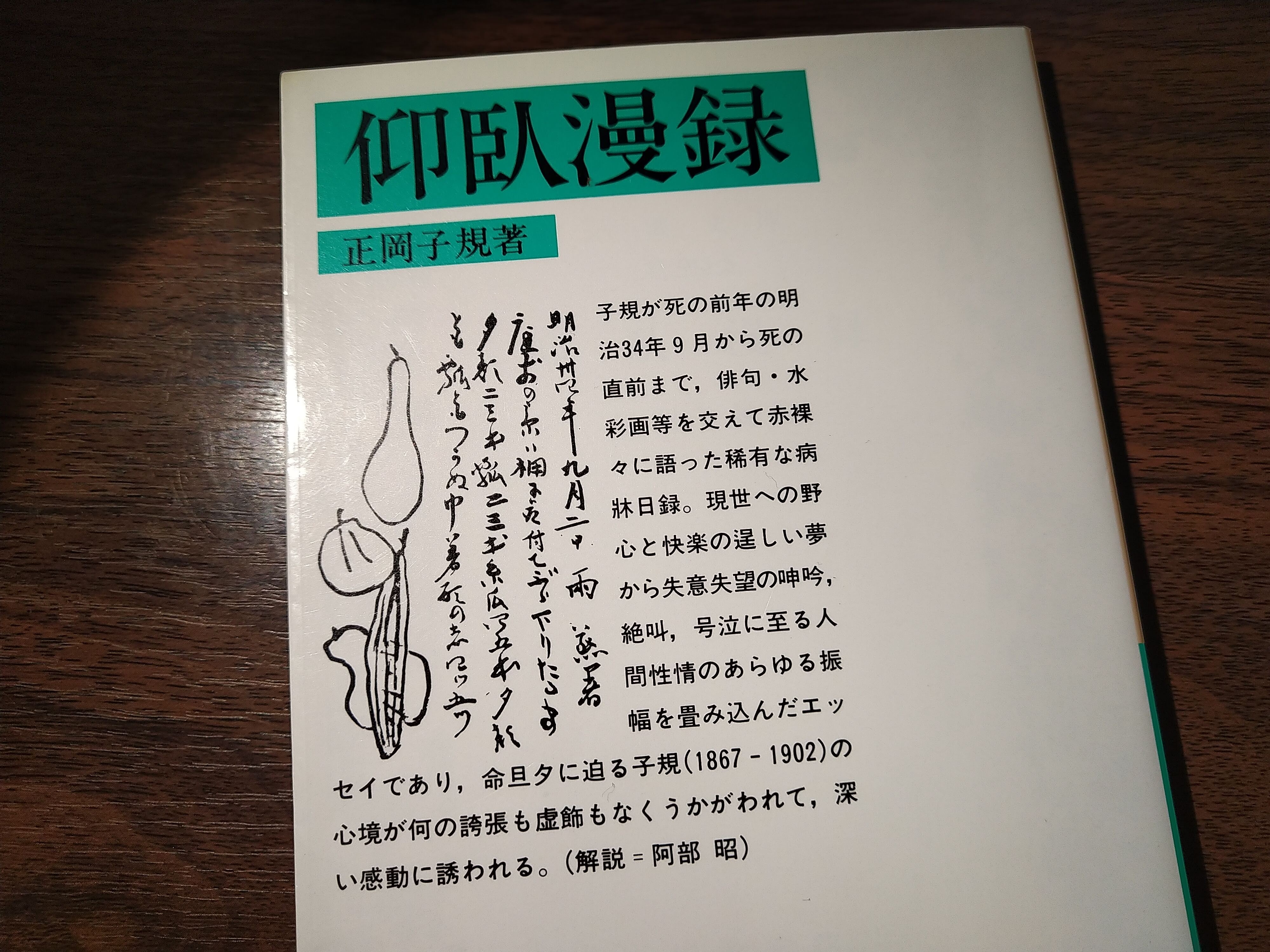

『仰臥漫録』を読んでみたのは二十代の終わり頃でした。

明治の文学者・正岡子規は、まあ本当に、脊椎カリエスという重病にもかかわらず、びっくりするほどもりもり食べています。

たとえばある日の献立は、

朝飯 ぬく飯三椀 佃煮 梅干 牛乳五勺紅茶入 ねじパン形菓子パン一つ

午飯 いも粥三椀 松魚(かつお)のさしみ 芋 梨一つ 林檎一つ 煎餅三枚

間食 枝豆 牛乳五勺紅茶入 ねじパン形菓子一つ

夕飯 飯一椀半 鰻の蒲焼七串 酢牡蠣 キヤベツ 梨一つ 林檎一切

といった調子。

また時には、母とともに看病を担ってくれている妹の性格を、ずけずけと批判します。

<彼の欠点は枚挙にいとまあらず 余は時として彼を殺さんと思ふほどに腹立つことあり>

でも憎いわけではないのです。

欠陥があるからこそ一層可愛くてしょうがない、この先ひとりで世渡りする時にはどんなに苦労することかと、案じたりもしています。

病の激痛に号泣し、ときに精神が錯乱し、自死しようにも体が動かない。そんな中での唯一の楽しみは食べること。

食べたもの、自分の感情の動き、家族とのやりとり、病状の変化、子規はあらゆることを記録します。モルヒネが効いている時は創作にもはげみます。

そこに描かれた赤裸々な姿に感じるものはありましたが、今思えば、その頃の私の理解は浅いものでした。

正岡子規の筆跡

そして、今年2017年は正岡子規の生誕150年。

うららかな昼下がり、『正岡子規展―病床六尺の宇宙』(神奈川近代文学館)に行ってきました。

他の文学館同様、ここの展覧会は、展示物の大半が生原稿や書簡、書籍などです。

とっても地味ですが、好きな人間にはとっても楽しいです。原稿や手紙の文章を読みながら筆跡の分析にも忙しかったりします。

今回も、そのようにしてじっくり見てきました。

そして、徐々に深まっていく確信。ああ、この人は。

耐えがたい苦痛と無念を抱えながらも、この人は楽天性を失っていなかった。

未来へ向かう深層心理を示す、左へずれていく文字の連なりが、いくつもの書簡や原稿に。

文字に表れたその楽天性は、今回知りえた子規の言動や人物像と、まったく矛盾するところがないのです。

<子規は六歳(数え)で父を失った。以来、母八重と妹律という二人の女に守られて一生を送る。(略)母と妹に愛されている。これが子規の楽天的な自信を生み、人間としての魅力を発散させてゆく。>(正岡子規展編集委員・長谷川櫂氏の解説より)

<病気の境涯に処しては、病気を楽むといふことにならなければ生きて居ても何の面白味もない。>(正岡子規『病牀六尺』より)

壊れゆく体に宿った強靭な精神は、素晴らしい。素晴らしいから、なおさら切ない。

子規の生き方が突きつけてくるもの

「生きている実感がない」という人がいます。

誰よりも生きている実感を味わった人、それが正岡子規だと思います。

六尺の布団、ガラス窓の向こうの庭。与えられた空間はどんなに小さくても、五感と頭をはたらかせて色彩豊かな世界を作り出す。

新体詩や写生文を提唱し、俳句や短歌の革新をめざし、自らも創作を続ける。

痛みにさいなまれる自分を戯画化した、『煩悶』と題する未発表原稿さえ残っています。

文学者としての自分を貫いた裏には、自分が日本に貢献する手段はこれなのだという固い信念がありました。

<余レ(われ)程の大望を抱きて地下に逝く者ハあらじ>

その姿は、こんな問いを私たちに突きつけます。

「与えられた今という時間とエネルギーを、おまえは何に費やしているか。何に費やしたいのか」

子規と漱石の友情

最後に書き添えたいのは、夏目漱石との友情です。

(文学館のガチャで出てこられた漱石先生)

二人は互いに尊敬する得難い友人同士だったようです。それゆえに容赦なく作品を批評し合ったりもしています。

俳句の分類に力を注いだ子規は友人たちも「親友」「酒友」などと分け、漱石には「畏友」の称号を与えていました。

子規が漱石に送った私信は、飾らない親しみとユーモアにあふれた文章で、心が温まります。

子規についてもっと知りたい方、筆跡の実物を見たい方は、ぜひ展覧会へ!友人たちと交わした書簡や、独特の魅力にあふれた書画、生前の愛用品なども、たくさん見られます。

(文学館のガチャで出てこられた漱石先生)

(文学館のガチャで出てこられた漱石先生)

コメント